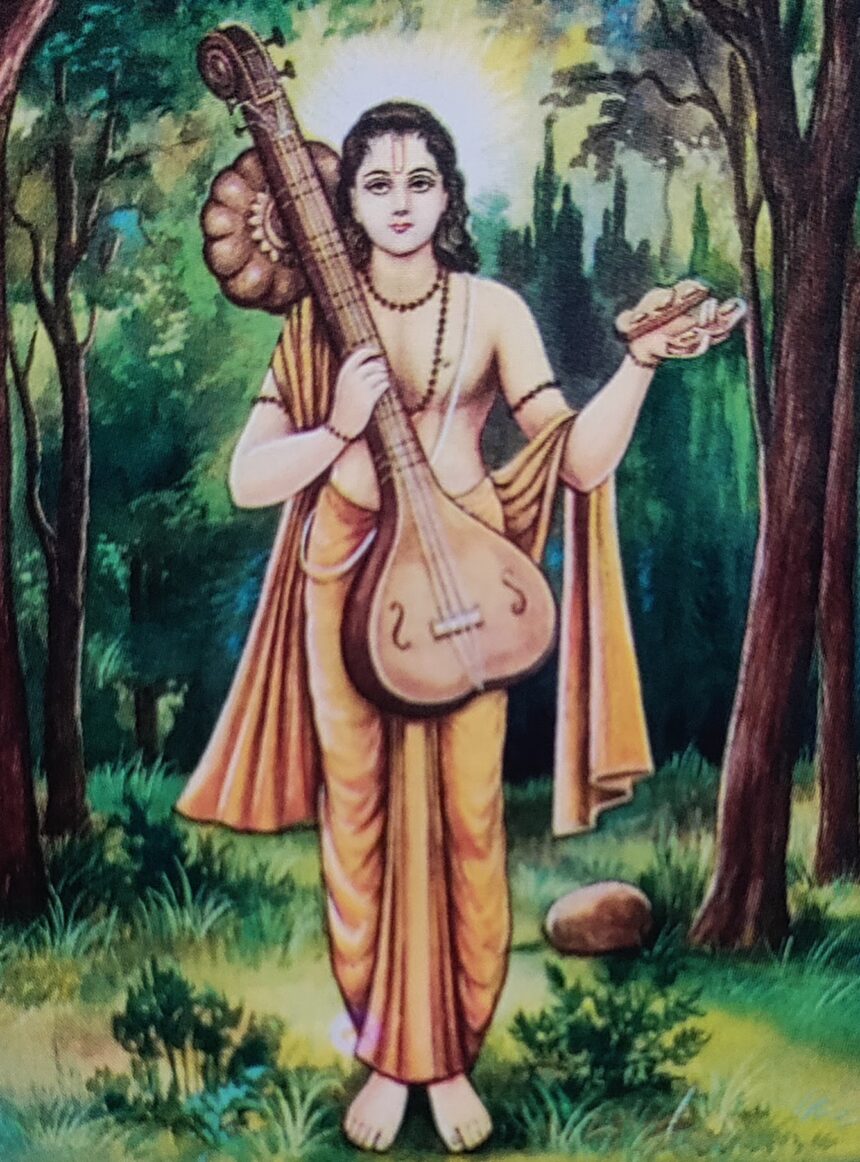

सनातन ऋषि परंपरा में देवर्षि नारद का स्थान अन्यतम है। देवर्षि नारद सृष्टि के रचयिता लोक पितामह ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं. वह हर युग में विद्यमान हैं। अपने आविर्भाव से लगाकर प्रत्येक युग, प्रत्येक अवतार काल में देवर्षि नारद लगभग हर महत्वपूर्ण अवसर पर सार्थक एवं लोक कल्याणकारी हस्तक्षेप करते दिखाई देते है।सनातन परंपरा का शायद ही कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ ऐसा होगा जिसमें देवर्षि नारद का उल्लेख ना मिलता हो।वेदों से लगाकर पुराणों तक एवं उपनिषदों से लगाकर संहिताओं तक देवर्षि नारद की प्रभावी उपस्थिति सहज ही दृश्यमान है।अपनी चित्र – विचित्र लीलाओं की वजह से लोक साहित्य तो जैसे नारदीय आख्यानों से आकंठ सराबोर है। भगवन्नाम जप संकीर्तन की एक शैली “नारदीय कीर्तन पद्धति” के नाम से लोक विख्यात है।

पौराणिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि प्रजापति दक्ष अपनी वंश वृद्धि चाहते थे लेकिन उनके पुत्र, देवर्षि नारद के उपदेशों से प्रभावित होकर मोक्षमार्ग में संलग्न होते गए। इससे दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने नारद को अभिशाप दे दिया कि “तुमने मेरे वंशनाश की व्यवस्था कर मेरा अकल्याण किया है, अतः समस्त त्रिभुवन में कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा।”

यह अभिशाप नारद और लोक दोनों के लिए वरदान बन गया और नारद मुनि हरि नाम संकीर्तन करते हुए तीनों लोकों में लोककल्याणनार्थ भ्रमण करने लगे।

हमारे पुराण देवताओं एवं दानवों की संघर्ष गाथाओं से भरे पड़े हैं।आश्चर्य है कि देवर्षि नारद इस सनातन संघर्ष में देवताओं और दानवों में समान रूप से श्रद्धास्पद हैं। ऐसे कितने ही उपाख्यान हैं जब देव अथवा दानव किंकर्तव्यविमूढ़ हुए, तब देवर्षि नारद ने तुरंत उपस्थित होकर उन्हें इस स्थिति से उबारा।

एक उदाहरण देखिए. देवताओं को पराजित करने और ब्रह्मा जी से वरदान पाने के उद्देश्य से दैत्यराज हिरण्यकशिपु घोर तपस्या में लीन थे।अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उसकी गर्भवती रानी को बंधक बना लिया। देवर्षि नारद को यह अनुचित लगा और उन्होंने देवराज इंद्र से रानी को मुक्त करने का आग्रह किया। अपने शत्रु की मदद करने का नारद जी का आग्रह देवराज इंद्र को अच्छा तो नहीं लगा लेकिन वह आग्रह को टाल नहीं सके और उन्होंने रानी को मुक्त कर दिया। देवर्षि नारद ने रानी को अपने संरक्षण में रखा। कालांतर में प्रहलाद का जन्म हुआ जो आगे चलकर हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त कराने का माध्यम बने।

पुराणों में अनेकानेक आख्यान ऐसे भी मिलते हैं जब देवर्षि नारद अपनी उपस्थिति और मार्गदर्शन के माध्यम से अप्रिय स्थितियां अथवा कलह उत्पन्न करते दिखाई देते हैं, लेकिन जब संबंधित प्रसंग का सांगोपांग विवेचन किया जाता है तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ऐसा करने के पीछे नारद जी का उद्देश्य लोक कल्याण ही रहा है।

महाभारत के शांति पर्व में नारद जी के समग्र स्वरूप का विशद वर्णन हुआ है, जिसका सार यह है कि “वह किसी विषय में आसक्त नहीं हैं, फिर भी ऐसा लगता है मानो वह सभी विषयों के प्रति आग्रहशील हैं। समबुद्धि – संपन्न होने के कारण उनका ना कोई विशेष प्रिय है, ना कोई विशेष अप्रिय. उन्हें क्रोध या लोभ नहीं है. वह स्थिर बुद्धि एवं अनासक्त है।

सनातन साहित्य की यह विशेषता है कि उसमें चरित्र चित्रण करते समय किसी के भी कमजोर पक्ष को छुपाया नहीं गया है, अपितु लोक शिक्षण के उद्देश्य से उसका भली-भांति वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में वर्णित “नारद मोह” का प्रसंग इसका एक उदाहरण है। यह प्रसंग बताता है कि कामदेव को जीतने के अभिमान में नारद जी मोह के ऐसे वशीभूत हुए कि भगवान विष्णु से उनका रूप मांगने की जिद कर बैठे ताकि स्वयंवर में राजकुमारी उनका वरण कर ले।नारद जी के इस मोह को भंग करने के उद्देश्य से विष्णु भगवान ने उन्हें अपना तो नहीं वरन एक बानर का स्वरूप प्रदान कर दिया, जिसके कारण वह स्वयंवर में हंसी का पात्र बने।

इसी प्रसंग में नारद जी ने भगवान विष्णु को पत्नी वियोग सहने एवं बानरों के सहयोग से सफलता प्राप्त करने का अभिशाप दिया था, जो कि रामावतार काल में फलीभूत हुआ।

लोक शिक्षण का कितना सुंदर उदाहरण कि कांचन- कामिनी देवर्षि नारद की बुद्धि को भी भ्रमित कर सकते हैं, सामान्य मनुष्य की तो विसात ही क्या है!

तीनों लोकों में निरंतर विचरण करते हुए संवाद संप्रेषण की अद्वितीय कला के आदि पुरुष होने के कारण नारद जी को “आदि संचारक” अथवा “आदि संवाददाता” भी कहा जाता है.

लेकिन ऐसा दावा करने के पूर्व महाभारत के शांति पर्व में वर्णित नारद जी के समग्र व्यक्तित्व एवं गुणों की कसौटी पर अपने आपको परखना जरूर चाहिए.

यह हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि देवर्षि नारद की तीनों लोकों में उपस्थिति लोक कल्याण और लोकमंगल के लिए रही है और इसीलिए देव और दानव सभी पक्ष उनका सम्मान करते रहे हैं।

*अरविन्द श्रीधर