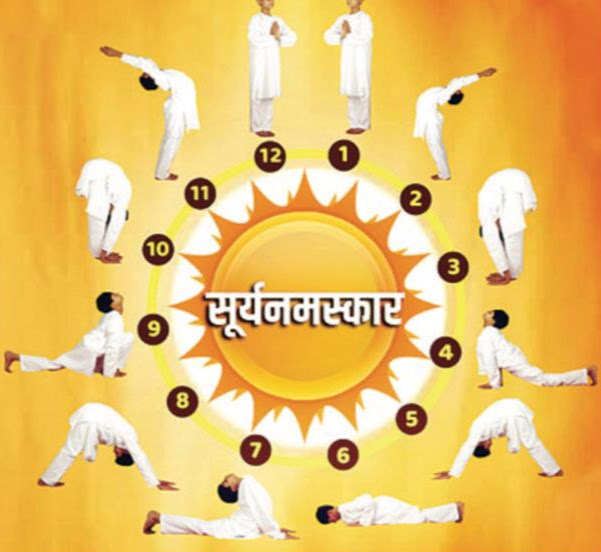

सूर्य नमस्कार में सूर्य शब्द का अर्थ शक्ति या ऊर्जा से है । इस प्रकार सूर्य नमस्कार का अर्थ है ऊर्जा का नमन करना । योग में सूर्य नमस्कार का अभ्यास शरीर और मन को ऊर्जा, शक्ति, स्फूर्ति से लबालब कर देता है । यह एक गतिशील अभ्यास है जिसे कार्डिओ वैस्कुलर व्यायाम के रूप में भी लिया जाता है । यह शरीर से आलस्य, थकावट दूर करता है शरीर में रक्त संचालन तेज कर सक्रियता लाता है । इसमें सात आसन और बारह मुद्राएं होती हैं । इसके अभ्यास की विधि इस प्रकार है-

१- प्रणाम मुद्रा : सीधे खड़े होकर एक गहरी श्वास- प्रश्वास लीजिए । हथेलियों को प्रणाम की मुद्रा में सीने के सामने रखिए । आँखों को ढीली बंद कर श्वास- प्रश्वास पर मन को एकाग्र कीजिए । मन में “ॐ मित्राय नमः “ का उच्चारण कीजिए ।

२- हस्त उत्तानासन: प्रणाम मुद्रा के बाद श्वास को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा उठाते हुए धड़ को सुविधाजनक स्थिति तक पीछे झुकाइए । मन में “ॐ रवये नमः “ का उच्चारण कीजिए ।

३- पाद हस्तासन – दूसरी स्थिति के बाद श्वास धीरे- धीरे बाहर निकालते हुए हाथ , सिर तथा धड़ को धीरे से आगे की ओर इतना झुकाइए कि अंतिम स्थिति में हथेलियाँ पैरों के अगल बगल जमीन पर आ जाए और माथा घुटने को स्पर्श करने लगे। ( किंतु इस स्थिति में आने के लिए शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना है )। मन में “ॐ सूर्याय नमः “ का उच्चारण कीजिए ।

सीमाएं – स्लिप डिस्क, स्पोंडिलाइटिस, साइटिका तथा तीव्र कमर दर्द की शिकायत वाले लोग सूर्य नमस्कार की इस अवस्था का अभ्यास न करें ।

४- अश्व संचालन आसन – तीसरी अवस्था के तुरंत बाद श्वास अंदर लेते हुए दायें पैर को पीछे ले जाएं । आगे वाले पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पीछे वाले पैर का घुटना जमीन से स्पर्श करता है । दोनों हाथ अपने स्थान पर सीधी जमीन से लंबवत रहते हैं । सिर को पीछे ले जाते हुए कमर को धनुषाकार बनाइए । मन में “ॐ भानवे नमः” का उच्चारण कीजिए ।

५- पर्वतासन – चौथी अवस्था के बाद श्वास बाहर निकालते हुए बाएं पैर को भी पीछे बाएं पैर के पास ले जाएँ । नितंबों को अधिकतम सुविधाजनक स्थिति तक ऊपर उठाइये । प्रयास करिए कि पैर एड़ियां तथा तलवे जमीन को स्पर्श करें और सिर दोनों हाथों के बीच में आ जाएँ।यहाँ पर श्वास सामान्य कर लें । मन में “ॐ खगाय नमः” मंत्र का उच्चारण कीजिए ।

६- अष्टांग नमस्कार – पाँचवी अवस्था के तुरंत बाद श्वास बाहर निकालते हुए हथेलियों और पैर को यथास्थान रखते हुए पूरे शरीर को नीचे जमीन पर इस प्रकार ले आइए कि शरीर के आठ अंग – ठुड्ढी, दोनों हथेलियाँ, छाती, दोनों घुटने और दोनों पैर जमीन पर रहें । यानी छाती और घुटने के बीच का भाग जमीन से ऊपर रहे । मन में “ॐ पूषणे नमः“ मंत्र का उच्चारण कीजिए ।

७- भुजंगासन- छठवीं अवस्था के तुरंत बाद श्वास अंदर लेते हुए हाथ के सहारे धड़ को जमीन से इतना ऊपर उठाइये कि हाथ कुहनी से सीधे हो जायें । मन में “ॐ हिरण्य गर्भाय नमः “ मंत्र का उच्चारण कीजिए

८- पर्वतासन – सातवीं अवस्था के तुरंत बाद श्वास बाहर निकालते हुए पुनः पाँचवी अवस्था को दुहराते हुए पर्वतासन में आ जाइए । मन में “ॐ मरीचाये नमः “ मंत्र का उच्चाचरण कीजिए ।

९- अश्वसंचालनासन- पर्वतासन के तुरंत बाद श्वास अंदर लेते हुए दाएँ पैर को आगे दोनों हाथों के बीच में ले आकर चौथी अवस्था अश्वसंचालनासन में आ जाइए । मन में “ॐ आदित्याय नमः “ मंत्र का उच्चारण कीजिए ।

१०- पादहस्तासन- नौवीं अवस्था के तुरंत बाद श्वास बाहर निकालते हुए बाएं पैर को भी हाथों के बगल में ले आकर पादहस्तासन में आ जाइए । स्लिप डिस्क, स्पोंडिलाइटिस और साइटिका वाले रोगी सूर्य नमस्कार की इस अवस्था का अभ्यास न करें ।मन में “ॐ सावित्रे नमः “ मंत्र का उच्चारण कीजिए ।

११- हस्तोत्तनासन – पादहस्तान के बाद श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सीधे खड़े होकर धड़ को सुविधाजनक स्थिति में अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं । मन में “ॐ अर्काय नमः“ मंत्र का उच्चाचरण कीजिए ।

१२- प्रणाम मुद्रा – अब श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को पहली अवस्था की भाँति सीने के सामने प्रणाम मुद्रा में के आयें । मन में “ॐ भास्कराय नमः “ मंत्र का उच्चाचरण कीजिए ।

नोट- यह सूर्य नमस्कार का आधा चक्र है । यही बारह मुद्राएं चौथी और नवीं मुद्रा (अश्व संचालन आसन) में बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाकर करें । शेष मुद्राएं समान हैं ।

चक्र – प्रारंभिक अभ्यासी इसके एक या दो चक्रों के अभ्यास से ही प्रारम्भ करें । जैसे- जैसे क्षमता बढ़ती जाए इसके चक्रों की संख्या बढ़ाते जाएँ । क्षमता से अधिक चक्रों का अभ्यास कदापि न करें। वृद्ध, कमजोर और रोगी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही अभ्यास करें ।

महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए । गर्भ- धारण के तीसरे महीने के बाद भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए ।

लाभ-

- इसके अभ्यास से शरीर की सभी मांसपेशियां व नसें क्रियाशील हो जाती हैं ।

- शरीर के सभी संस्थान – पाचन, रक्त संचालन, श्वास- प्रश्वास प्रणाली, उत्सर्जन अंग, त्वचा और सभी ग्रंथियां क्रियाशील, शक्तिशाली एवं पुष्ट होते हैं।

- शरीर में स्थित नाड़ी संस्थान को सक्रिय कर पूरे शरीर को संतुलित करता है ।

- मोटापे को कम करता है ।

- शरीर सौष्ठव बढ़ाता है ।

- शरीर में रक्त संचालन को सक्रिय कर लचीलापन बढ़ाता है ।

- मस्तिष्क को शुद्ध रक्त पहुंचकर स्मृति और धारणा शक्ति को बढ़ाता है ।

- मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन को दूर करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

*आचार्य कौशल कुमार

(लेखक योग प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं,एवं योग संबंधी अनेक किताबों के लेखक हैं।)