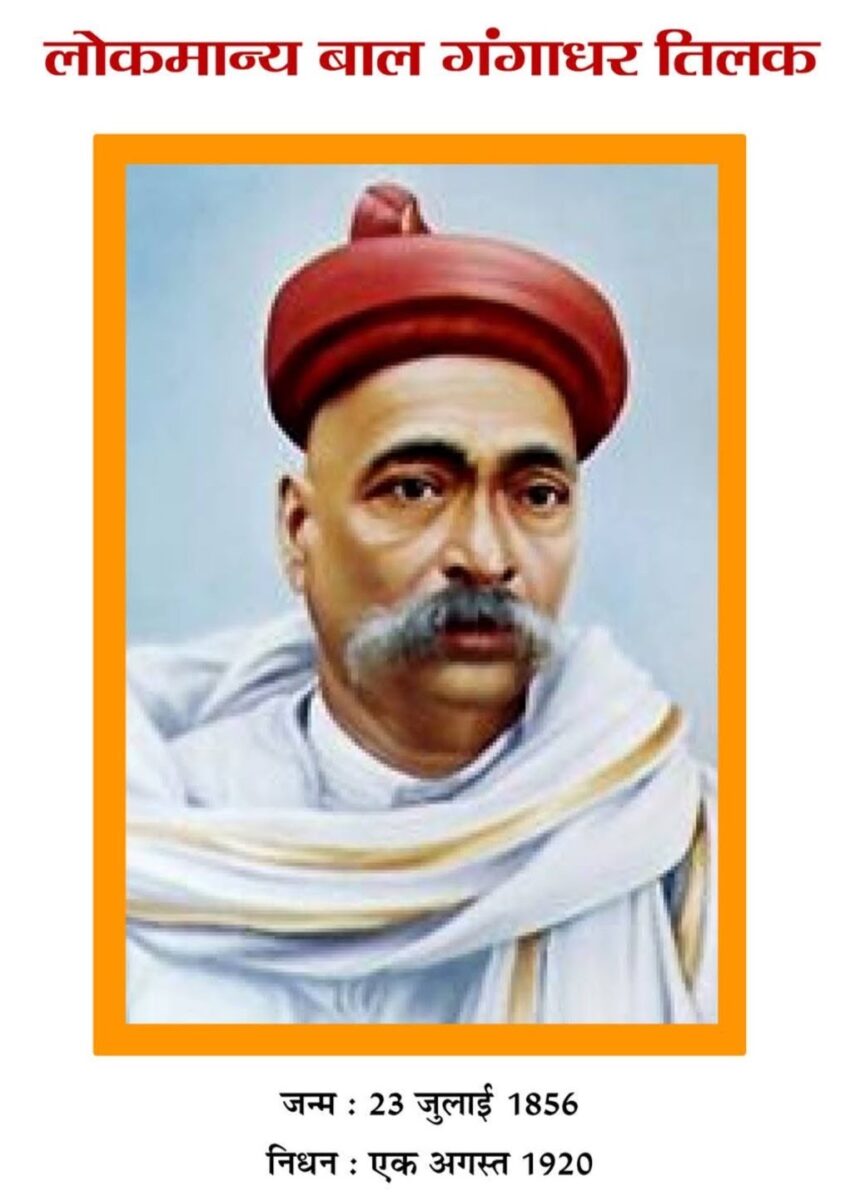

भारत का नवजागरण आंदोलन अन्यत्र हुए जनसंघर्षों से सर्वथा भिन्न है। यह सत्ता-परिवर्तन अथवा राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। समूचा राष्ट्रीय जन जीवन और उसके राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक आयाम नवजागरण के चिंतन, चिंता और कर्मपथ के अंग थे। दूसरी महत्वपूर्ण भिन्नता यह रही कि नवजागरण के लगभग सभी पुरोधा पत्रकारिता को कारगर औजार के रूप में बरत रहे थे। ऐसे महानायकों में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक अग्रगण्य हैं। ‘स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है’ के मंत्र दाता तिलक ने भारत के जन-जन में आजादी की ललक और तड़प का संचार किया। सन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की विफलता और फिरंगियों के नृशंस दमनचक्र के कारण पस्त हिम्मत भारतीयों के मन में मन्द पड़ी आजादी की ज्वाला को धधकाया और संघर्ष का संकल्प जगाया। स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ दिया। तिलक, मनस्वी लेखक, तेजस्वी संपादक, ओजस्वी जननायक, उद्भट अध्यापक और कुशाग्र अधिवक्ता थे। अध्यात्म के गहन शोधक और सुलझे हुए राष्ट्र चिंतक-विचारक थे। तिलक ने देश के लिए अनेक वर्ष जेलों में बिताए और कष्ट सहे। महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें ‘भगवान तिलक’ संबोधित किया था।

तिलक ने पुणे से बी.ए. तक शिक्षा प्राप्त की। फिर वे कानून का अध्ययन करने मुंबई गए जहाँ के एलफिंस्टन कॉलेज से एल.एल.बी. की परीक्षा पास की। उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की, बल्कि 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इस विद्यालय से उन्हें 30 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता था।

तिलक के विचार राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट थे। दिसम्बर 1905 में काशी कांग्रेस अधिवेशन के समय नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा आयोजित विशेष सभा में तिलक ने कहा था – ”मेरी सम्मति में यह विषय ऐसा नहीं है कि जिसे हम केवल ऐतिहासिक आधारों पर निश्चय कर सकें। यदि आप लोग प्राचीन शिलालेखों को देखें तो आपको विदित होगा कि अशोक के समय से लेकर भिन्न भिन्न समयों में जिन लिपियों का प्रचार था, उनकी संख्या दस से कम नहीं है और उनमें खरोष्टी या ब्राह्मी अक्षर सबसे प्राचीन समझे जाते हैं। तब से सब अक्षरों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और हमारी आजकल की लिपियाँ उन्हीं प्राचीन लिपियों में से किसी न किसी का रूपांतर हैं। अत: मेरी सम्मति में एक लिपि के विषय को केवल प्राचीनता के सिद्धान्त पर निश्चित करना ठीक नहीं है। …. संस्कृत जानने वाले योरप के विद्वानों ने भी कहा है कि देवनागरी योरप की सब लिपियों की अपेक्षा बहुत पूर्ण है। जब हम लोगों के सामने उनकी यह स्पष्ट सम्मति मौजूद है तो भारत वर्ष की सब आर्य भाषाओं की लिपि के लिए किसी दूसरी वर्णमाला को स्वीकार करना आत्मघातक होगा।’’

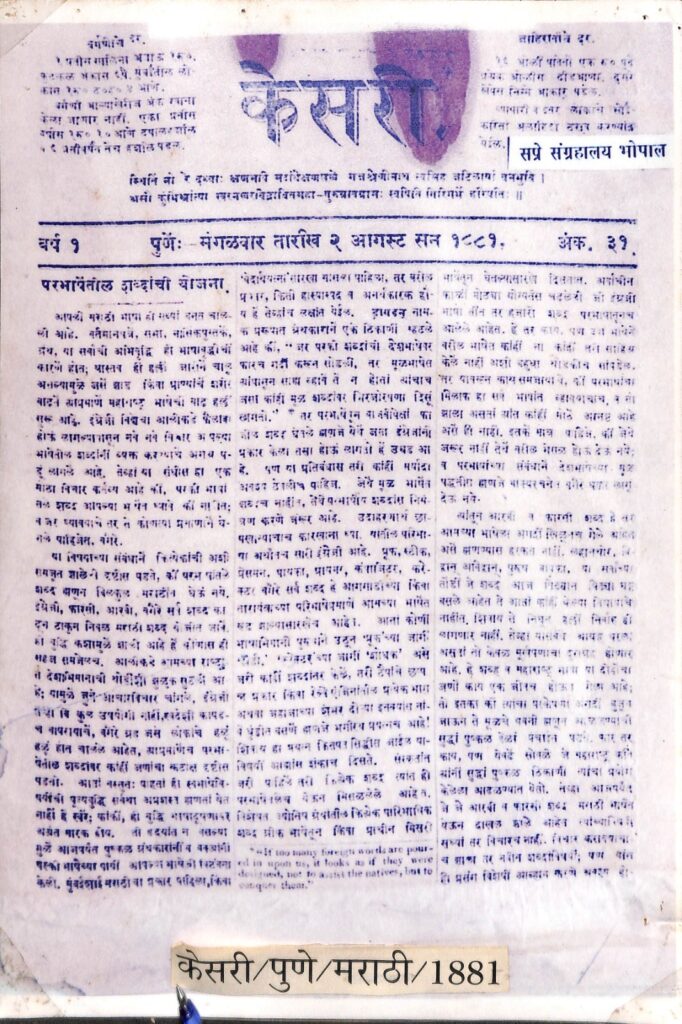

पुणे से उन्होंने एक जनवरी 1881 को अँगरेजी साप्ताहिक ‘मराठा’ और चार जनवरी 1881 को मराठी साप्ताहिक ‘केसरी’ का सम्पादन-प्रकाशन किया। ‘केसरी’ ने हर अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद की उससे अँगरेज सरकार चौकन्ना रहती थी। अन्तत: ‘केसरी’ अँगरेजों की आँखों की किरकिरी बन गया। ‘केसरी’ के लेखन के कारण तिलक पर राजद्रोह के मुकदमे चले। सन 1882 में पहली बार ‘केसरी’ पर मानहानि का अभियोग चलाया गया। ‘केसरी’ में कोल्हापुर राज्य के प्रशासन सम्बन्धी दोषों को उजागर किया गया था। उनकी कटु आलोचना की गई थी। इस मुकदमे में ‘केसरी’ के सम्पादक तिलक को चार माह की जेल की सजा सुनाई गई। इस सजा के कारण ‘केसरी’ और ‘मराठा’ आम जनता के प्रिय समाचार पत्र बन गए। सन 1888 में अँगरेज अफसर क्राफर्ड पर रिश्वत लेने का अभियोग था। उसके साथ ही कुछ भारतीय तहसीलदारों पर भी अभियोग चलाया गया। अँगरेज सरकार ने अँगरेज अफसर को बचाने के उद्देश्य से उसकी रक्षा के लिए केवल एक जाँच समिति गठित कर दी जिसने अँगरेज अफसर क्राफर्ड को तो बरी कर दिया, परन्तु भारतीय अफसरों को जेल का दण्ड दिया गया। तिलक को भेदभाव का यह व्यवहार सहन न हुआ। उन्होंने ‘केसरी’ में इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठायी। जन आन्दोलन उठ खड़ा हुआ, जिसका नेतृत्व तिलक कर रहे थे।

तिलक प्रखर संसदविद् थे। ओजस्वी वाणी से तर्कसंगत पक्ष प्रस्तुत करने में वे प्रवीण थे। सन 1895 में वे बम्बई धारासभा के सदस्य चुने गए। इस सभा में उन्होंने हर मौके पर सरकार की दमनात्मक और जनविरोधी नीतियों की आलोचना कर यह सिद्ध कर दिया कि भारतवासी अन्याय सहन नहीं करेंगे। जब महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा तब तिलक ने गाँव-गाँव का दौरा किया और जनता को राहत पहुँचायी। उधर सरकार के सैनिकों और पुलिस ने प्रबंध के बहाने जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए। ‘केसरी’ ने इन अत्याचारों के विरुद्ध जमकर लिखा। इन्हीं दिनों प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड की हत्या हो गई। उसे मारने वाले को फाँसी पर लटका दिया गया। तिलक पर ‘केसरी’ के उत्तेजक लेखों के कारण मुकदमा चलाया गया और डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुना दी गई। यूरोप के संस्कृत के विद्वान मैक्समूलर ने भी तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में नाराजगी जाहिर की। जनता की उत्तेजना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तिलक को एक साल के बाद ही जेल से मुक्त कर दिया।

लोकमान्य तिलक स्वदेशी और स्वावलम्बन की नीति के पक्षधर थे। बंगभंग के बाद जब बंगाल के नेताओं ने राजा प्यारीमोहन मुकर्जी की अध्यक्षता में सात अगस्त 1905 को ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने का निर्णय किया तो बंगाल में एक नया आन्दोलन खड़ा हो गया। इसी पृष्ठभूमि में 1906 में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें तिलक प्रमुख नेता के रूप में उभरकर सामने आए। इस अधिवेशन में न केवल बहिष्कार वरन स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य के प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए। इन प्रस्तावों को तिलक का समर्थन था। यहीं कांग्रेसी दो खेमों में बँट गए। अँगरेजी अखबारों ने इन खेमों का नाम नरम दल (नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी) एवं गरम दल (नेता लोकमान्य तिलक और उनके साथी लाला लाजपत राय, विपिनचंद पाल, अरविन्द घोष आदि) रखा था। गरम दल ने विदेशी शकर, नमक तक का बहिष्कार किया। बहिष्कार ने पूरे देश को एक सूत्र में बाँध दिया। तिलक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। इसे वे मनुष्य का मूलभूत अधिकार मानते थे। इसके पालन में उन्हें तीन बार सजाएँ हुई और जेल जाना पड़ा। दो बार तो राजद्रोह के कथित अपराधों में उन्हें सजा हुई थी। तीनों बार जेल में उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। ओरायन (मृगशिर) पुस्तक उन्होंने कोल्हापुर के दीवान बर्वे की मानहानि के प्रसंग में तीन महीने की सजा काटते हुए डोंगरी जेल में लिखी थी। इसी पुस्तक के कारण पाश्चात्य विद्वानों पर उनकी विद्वत्ता की छाप पड़ी। सन 1897 में पहली बार राजद्रोह के कारण डेढ़ वर्ष की सख्त कैद की सजा के दौरान ‘आर्कटिक होम इन द वेदाज’ नामक ग्रंथ 10 महीने में लिखा था।

अप्रैल 1908 के अंत में मुजफ्फर नगर के बम कांड ने सभी को चौंका दिया था। सूरत कांग्रेस के दो दिन पूर्व ही ढाका के जिला मजिस्ट्रेट को मार डालने की कोशिश हुई। इसी प्रकार बंगाल के उपराज्यपाल और चन्द्रनगर के मेयर पर हमले तथा इसी तरह की घटनाओं के कारण अँगरेजों ने अपना रुख कड़ा कर लिया। कथित देशद्रोही लेखन के अनेक मुकदमे शुरू हुए। अनेक संपादकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ‘काल’ के संपादक पर मुंबई में देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। इसी सिलसिले में तिलक मुंबई गए। 23 जून 1908 को तिलक पर भी मुकदमा चलाने की स्वीकृति जारी होते ही 24 जून को तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दिन पुणे में उनके कार्यालय और घर की तलाशी ली गई। तलाशी में एक ऐसा पोस्टकार्ड पुलिस के हाथ लगा जिस पर विस्फोटक पदार्थों की दो पुस्तकों के नाम का उल्लेख था। मुकदमे में पुलिस ने इसका भी उपयोग किया। 28 जून को उनकी जमानत की दरखास्त नामंजूर कर तिलक को जेल भेज दिया गया। इस बीच शासन को लगा कि केवल एक लेख के आधार पर तिलक पर ठोस मुकदमा नहीं बन पाएगा, तब नौ जून के ‘केसरी’ में प्रकाशित एक अन्य लेख को भी देशद्रोही मानकर तिलक पर जेल में एक अन्य वारंट तामील कर दिया गया। उन पर धारा 124ए और 153ए के अन्तर्गत मुकदमा चला। तिलक को मुंबई के डोंगरी जेल में रखा गया था। जिन्ना ने जमानत की अर्जी लगाई जो नामंजूर कर दी गई। मुकदमे के लिए विशेष जूरी गठित की गई जिसमें नौ सदस्य थे, सात विलायती और दो पारसी। पहले ढाई दिन अभियोजन ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया और तीसरे दिन शाम को तिलक ने अपनी सफाई प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया जो आठवें दिन समाप्त हुई। वे 21 घंटा 10 मिनिट बोले और देश में प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धान्त गम्भीरता और योग्यता से प्रतिपादित किए। जूरी के बहुसंख्यक सात सदस्यों ने उन्हें छह वर्ष के कालापानी की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पहले तिलक को अहमदाबाद जेल में रखा गया, फिर मंडाले भेजा गया। श्री खापर्डे प्रिवी कौंसिल भी गए परंतु कोई नतीजा नहीं निकला।

तिलक का यह छह वर्ष का कारावास भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में विशिष्ट महत्व रखता है। इन दिनों उन्होंने 400 से अधिक ग्रंथों का अध्ययन किया। यहीं उन्होंने अमर ग्रंथ ‘गीता-रहस्य’ की मराठी में पाण्डुलिपि लिखी, जिसका बाद में पं. माधवराव सप्रे ने हिन्दी में अनुवाद किया। वे जब मंडाले जेल में थे तभी 1912 में उन्हें उनकी पत्नी के देहावसान की सूचना मिली। उन्होंने धैर्य पूर्वक जो उत्तर दिया, वह था – ”तार मिला। भारी आघात लगा। मैं संकटों को शांतिपूर्वक सहन कर लेता हूँ किन्तु इस समाचार ने तो भूकम्प के समान झकझोर दिया है। मुझे दु:ख इस बात का है कि उसके अन्तिम क्षणों में मैं उसके पास न था। मेरे जीवन का एक भाग समाप्त हुआ। ऐसा लगता है, अब दूसरा अध्याय भी शीघ्र ही समाप्त होगा… उसकी अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित करना। उसकी अन्तिम इच्छा को पूर्ण करना। बालकों को कहना कि इस विपत्ति से स्वावलम्बन का पाठ सीखें।’’

सन 1914 में वे छह वर्ष का कारावास पूरा कर जब घर लौटे तब दुनिया पर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे थे। अँगरेज युद्ध में भारत का सहयोग चाहते थे। गांधी जी जन-धन से अँगरेजों की सहायता के पक्ष में थे। परन्तु तिलक इसके विरुद्ध थे। तिलक चाहते थे कि युद्ध के बाद यदि अँगरेज भारत को कुछ अधिकार देने का वचन दें तो सहायता की जा सकती है। बिना शर्त सहायता देने के पोषकों से तिलक ने कहा – ”आज तुम्हारे हाथ में सुयोग है। इसे छोड़कर तुम आने वाली पीढिय़ों का अभिशाप अपने ऊपर मत लो। तुम्हारी अकर्मण्यता पर भावी सन्तानें तुम्हें कोसेंगी। साहस से काम लो। चूको मत, लोहा गर्म है, अभी चोट करो।’ ’

नरम दल के नेताओं ने तिलक के सुझाव की परवाह नहीं की। युद्ध में सहायता की और अँगरेज विजयी हुए। पुरस्कार में हमें मिले जलियाँवाला बाग की गोलियाँ और मार्शल लॉ। तब लोगों को तिलक की बातें याद आईं।

सन 1918 में लोकमान्य तिलक कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। वे 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने गए थे। वहाँ उन्होंने प्रजातंत्रीय स्वराज्य दल स्थापित करने की घोषणा की थी। परन्तु वे बीमार पड़ गए। उनके मधुमेह के रोग ने तीव्रता पकड़ ली। मुंबई आने पर भी वे अच्छे न हो सके और एक अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक ने अंतिम साँस ली।

तिलक महाराज के कालजयी अवदान का सटीक मूल्यांकन कर्मवीर संपादक माखनलाल चतुर्वेदी ने इन शब्दों में किया है – ”लोकमान्य तिलक देशव्यापी बल और प्रवाह तथा स्वराज्य की जो उत्तेजना इस देश में छोड़ गए थे, उस मूलधन को यदि महात्मा गांधी जैसा चतुर मार्गदर्शक न मिलता तो भारतीय स्वतंत्रता पिस्तौल चलाने वालों और तेज बोलने वालों का एक अनवरत उद्योग मात्र ही बनी रहती। जिस पीढ़ी ने स्वराज्य प्राप्त किया है उसने महात्मा गांधी की भुजाओं में खेलकर प्राप्त किया है, किन्तु उसका उत्तराधिकार यह है कि वह लोकमान्य तिलक के कंधों पर बैठकर आया है।’’

संस्थापक – संयोजक

माधवराव सप्रे स्मृति समाचारपत्र संग्रहालय

एवं शोध संस्थान, भोपाल (म.प्र.) 462 003

Mobile : 9425011467, 7999460151

Email : sapresangrahalaya@yahoo.com