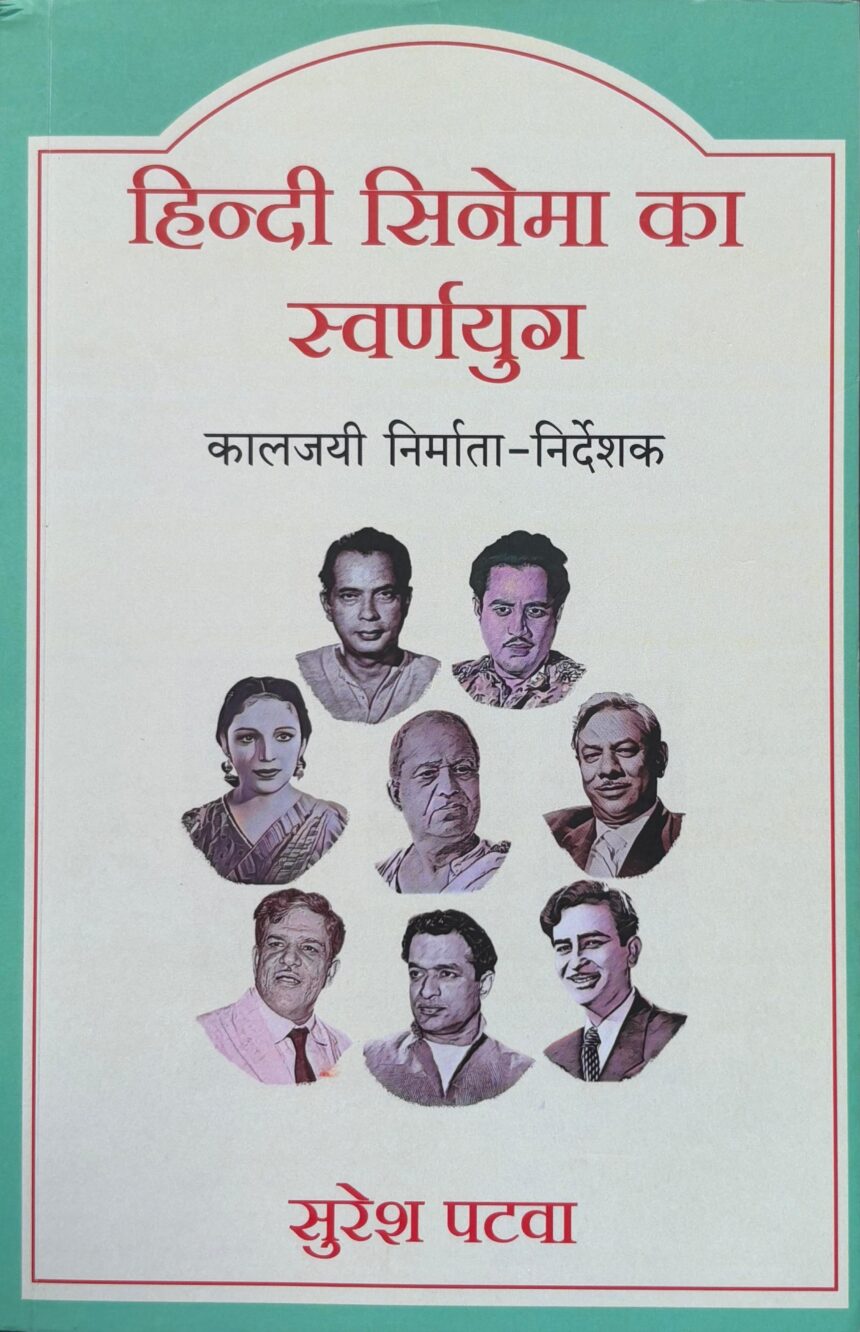

हिन्दी सिनेमा के इतिहास पर ढेर सारी किताबें आ चुकी हैं. लगभग हर पुस्तक में घुमा फ़िराकर उन्हीं तथ्यों का उल्लेख बार-बार पढ़ने को मिलता है जो सोशल मीडिया के ज्ञान सरोवर में भी आये दिन छलकता नज़र आता है. साहित्यकार सुरेश पटवा कृत “हिन्दी सिनेमा का स्वर्ण युग” श्रंखला की पहली पुस्तक ‘कालजयी निर्माता-निर्देशक’ भी इसकी अपवाद नहीं है. इस कृति में लेखक ने 1940 और 1950 के दो दशक की अवधि को हिन्दी सिनेमा का स्वर्ण युग मानते हुए 21 चुनिन्दा निर्माता-निर्देशकों पर विस्तार से कलम चलाई है.

इनमें शुरूआती दौर के दादा साहब फाल्के, अर्देशर ईरानी, सोहराब मोदी, ए.आर. कारदार, केदार शर्मा, होमी वाडिया, देविका रानी और वी. शांताराम जैसे ख्यात फिल्मकारों के अलावा जमशेदजी मदान और बी.एन. सरकार जैसे अल्प चर्चित निर्माता-निर्देशक भी शामिल हैं. जबकि अगली पीढ़ी के दिग्गज निर्माता-निर्देशकों के बतौर राज कपूर, गुरूदत्त, बिमल रॉय, विजय भट्ट, महबूब खान, के. आसिफ, एस.एस. वासन, ताराचंद बड़जात्या, कमाल अमरोही और बी.आर. चोपड़ा के साथ नासिर हुसैन को भी सम्मिलित किया गया है.

हिन्दी सिनेमा के स्वर्ण युग का तथ्यात्मक विश्लेषण करते हुए लेखक ने तत्कालीन फिल्मों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में विभाजित किया है- पहली धार्मिक और पौराणिक फ़िल्में, दूसरी सामाजिक और पारिवारिक फ़िल्में, तीसरी- रोमांटिक फ़िल्में और चौथी मारधाड़ वाली स्टंट फ़िल्में. आज के आधुनिक मल्टीप्लेक्स की तुलना में उस ज़माने के ठाटिया टाकीजों को ‘यातना हॉल’ कहने से भी लेखक ने गुरेज नहीं किया है. वहां दिखाई जानेवाली फिल्म्स डिविजन की न्यूज़ रील अब टीवी के न्यूज़ चैनलों की भीड़ में गुम हो गई है. दर्शकों की अत्यधिक भीड़ होने पर सिनेमा के टिकट ब्लैक में खरीदने के दिन भी अब लद चुके हैं.

दो सौ चौंसठ पृष्ठों की इस पुस्तक की प्रस्तावना में जाने-माने फिल्म अभिनेता और रंगकर्मी राजीव वर्मा ने इस किताब को हिन्दी सिनेमा के इतिहास का रोचक दस्तावेज बताया है. वे लिखते हैं- “उस दौर की फ़िल्में अजर-अमर हैं क्योंकि उस युग के सिनेमा ने भारतीय मानसिकता को गढ़ने का काम किया था.”

‘सिनेमा की शुरुआत’ नामक अध्याय में लेखक ने सिनेमा के आविष्कार से लेकर भारत में सिनेमा के पदार्पण और उसके शैशवकाल का सटीक चित्रण किया है. बारीकी से किये गये इस विश्लेषण में उस दौर की फिल्मों और फिल्मकारों के बारे में दुर्लभ जानकारी जुटी गई है. मसलन, दादा साहब फाल्के की 1913 में बनी पहली भारतीय मूक फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ का केवल एक प्रिंट तैयार हुआ था.

‘शुरुआत के शाहकार’ शीर्षकीय अध्याय में लेखक ने हिन्दी सिनेमा के स्वर्ण युग की नींव रखने वाले महान फिल्मकारों का जिक्र करते हुए कई नये तथ्यों का खुलासा किया है. कुछ फिल्म इतिहासकारों द्वारा दादा साहब फाल्के की ‘राजा हरिश्चंद्र’ के बजाय 1912 में बनी ‘श्री पुंडालिक’ को भारत की पहली फीचर फिल्म मानने के विवाद पर भी लेखक ने विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है. सारे किन्तु-परन्तु के बाद लेखक ने भी फाल्के को ही भारतीय फिल्मों का जनक मानते हुए उनकी पूरी जीवनी और सिनेमाई योगदान खंगालकर रख दिया है.

पुस्तक के चौथे अध्याय ‘व्यावसायिक सिनेमा का आरंभ’ में लेखक ने बंगाल में फिल्म निर्माण की गतिविधियों के विस्तार पर कलम चलाई है. कोलकाता में न्यू थिएटर्स के मालिक बी.एन. सरकार ने फिल्म प्रोसेसिंग लैब भी स्थापित की थी. पी.सी. बरुआ, देवकी बोस, बिमल रॉय, फणि मजूमदार, कुंदनलाल सहगल, पहाड़ी सान्याल, कानन देवी, पृथ्वीराज कपूर, नितिन बोस, आर.सी. बोराल, पंकज मलिक, केदार शर्मा जैसे धुरंधर लोगों को उन्होंने अपनी कंपनी में रखा था.

पुस्तक के पांचवे और आखिरी खंड में लेखक ने हिन्दी सिनेमा के स्वर्ण युग की विस्तृत मीमांसा का श्रीगणेश राज कपूर से किया है. लेखक ने राज कपूर को ‘बॉलीवुड के सबसे बड़े शो मैन’ के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए उनके फ़िल्मी सफ़र का विस्तृत आकलन पूरे 45 पृष्ठ में किया है. भारतीय सिनेमा में राज कपूर के अद्भुत योगदान को लेखक ने देश के नामचीन फिल्म समीक्षकों और फिल्म अध्येताओं के हवाले से उकेरने का सद्प्रयास भी किया है.

अगले अध्याय में लेखक ने गुरूदत्त को ‘कलात्मक फिल्मों का शिल्पकार’ निरुपित करते हुए भारत का ‘ओर्सन वेल्स’ बताया है. गुरूदत्त पर बंगाली संस्कृति की गहरी छाप को भी उन्होंने रेखांकित किया है. संयोग से इसी वर्ष नौ जुलाई से गुरूदत्त का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है. गुरूदत्त की बहुचर्चित फिल्मों- ‘प्यासा’ ‘चौदहवीं का चाँद’ तथा ‘साहब बीवी और गुलाम’ का तो लेखक ने पच्चीस से अधिक पन्नों में विस्तार से वर्णन किया है; लेकिन गुरदत्त की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म ‘कागज़ के फूल’ को लेकर उन्होंने काफी कंजूसी बरती है. पता नहीं क्यों उन्होंने ‘कागज़ के फूल’ को मात्र एक पैरेग्राफ में निपटा दिया?

स्त्री प्रधान विषयों के जादूगर बिमल रॉय पर केन्द्रित अध्याय में भी यही चूक या कहें कि पूर्वाग्रह साफ़ झलकता है, जब ‘दो बीघा जमीन’ ‘देवदास’ और ‘मधुमति’ की चर्चा तो खुले मन से की गई है; लेकिन ‘सुजाता’ और ‘बंदिनी’ का जिक्र महज औपचारिकता निभाने के लिये किया गया प्रतीत होता है. इसी तरह महबूब खान की ‘औरत’ ‘अंदाज़’ ‘आन’ और ‘अमर’ की तुलना में ‘मदर इण्डिया’ को ही सर्वश्रेष्ठ कृति की दुहाई देते हुए फिल्म से जुड़ी वही तमाम जानकारी दोहराई गई है, जिनसे दर्शक या पाठक पहले से ही भलीभांति अवगत हैं.

के. आसिफ और कमल अमरोही के जीवन भर के योगदान को सिर्फ ‘मुगल-ए-आज़म’ और ‘पाकीज़ा’ तक सीमित कर देना भी गले नहीं उतरता है. अलबत्ता जेमिनी स्टूडियो के मालिक एस.एस. वासन और राजश्री प्रोडक्शन्स के ताराचंद बड़जात्या के बारे में लेखक ने अच्छी दिलचस्प जानकारी जुटाई है, लेकिन अंत में नासिर हुसैन जैसे व्यावसायिक फ़िल्मकार को बी.आर. चोपड़ा जैसे प्रबुद्ध एवं सामाजिक सरोकार के धनी फिल्मकार के समकक्ष बल्कि उनसे आगे रखकर लेखक ने न्याय नहीं किया है. हिन्दी फिल्मों के एक सौ पंद्रह सालों के इतिहास के कालक्रम को पुस्तक के आखिरी दो तीन पृष्ठों में समेटने की चेष्टा भी रस्म अदायगी मात्र है.

विनोद नागर (वरिष्ठ फिल्म अध्येता और सिने समीक्षक)

शीर्षक: हिन्दी फिल्मों का स्वर्ण युग (कालजयी निर्माता-निर्देशक)

लेखक: सुरेश पटवा

प्रकाशक: सर्वत्र, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, भोपाल

पृष्ठ संख्या: 264 कीमत: 399 रुपये